ドクターの趣味:山登り

家庭菜園

2020.10.11 しまなみ海道サイクリング!

2020年10月11日 晴天の秋日しまなみ海道サイクリングに行ってきました。

日帰りショートコースなら大丈夫かと申込み、生口島 – 大三島 往復 20Kmを

試してみました。気に病んだ天気も台風一過、爽やかな秋晴れ。風も弱く絶好のコンディションに恵まれました。

自転車にはここ数十年ほとんど乗ったことがなく多少の不安もありましたが、ツアー14人のメンバーは80才近い方も何人かおられ、平均年齢は可成り高め。これなら何とか行けるかな?と多少安心した所で出発。

午後零時30分 瀬戸田町平山郁夫美術館前を出て一路南へ向かいます。

一般の車道の端をブルーラインに沿って走るので多少危険ですが、縦一列走行、集団で走るので、それなりに車から見て存在感があるのか、たいていの車は避け、かばうように運転してくれます。

道は島の外周道路なので、平坦で走りやすく、あまり力もいりません。疲れるのは橋に向かって数十メートル登って行く誘導路だけです。

唯一渡った多々羅大橋は美しく、爽快、絶景でこのまま空を飛んでゆけそう。

以前2度ばかり車で来たことがあるのですが、最初に来た時、橋は完成していましたが島内を走る高速がなく、仕方なく一般道を走りました。

その時の瀬戸内の海と島のたおやかな空気がとても心に染みて、何か大きな温かい手に包み込まれているような気持になったのを思い出します。 小柳ルミ子さんの “瀬戸の花嫁 ”(若い人は御存じないかもしれません)という歌に情景が重なって見えたものです。

しまなみ海道はいたる所に サイクリストの聖地 という標語がかかげられています。 確かに素晴らしいサイクリングコースで整備もゆきとどいていますが、それでも大部分は自動車道の端を走らねばならず危険です。

私は若い頃から思っているのですが、これだけ高速道路整備が出来たのならそのお金の何百分の一の予算をつけて、全国に自転車専用道を作るべきだと考えています。自動道路のほんのおまけという感じで作れますし、自転車の安全性は格段に上がりますし、第一健康にいいではありませんか。

排気ガスも出さず、体力もつき、目的地にわずかな駐輪場を作るだけで済みますし、近所への無駄な車の外出が減って道路もすくでしょう。 そういえば、今回帰りに瀬戸田港から乗った船もカーフェリーではなく、自転車運搬船でした。

次は全行程走破しに行こうと思いつつ夕暮れの海を後にしました。

【過去の独り言】・・・タイトルをクリックすると内容が表示されます!

2019.02.23 ルートバーントラックを歩く!

ルートバーントラックを歩く!

2018年12月30日から、ニュージーランドのルートバーントラックにトレッキングに行ってきた。有名なミルフォードトラックが低地版だとするとルートバーンは高地版といえる山岳コースである。

今年70歳という年齢を考え、行くなら今が限界かなという思いで挑戦した。

気候は夏だが極点に近いせいか風が強く、気温は平地で大阪の4月下旬くらいの感じである。

森林限界が近く1,000メートルくらい登るともう岩山になるため、日本の山の2,000メートルくらいの感じがする。

ルートバーントラックは2泊3日で、全長38キロメートルのコースをトレッキングする。

ガイドウォークとプライベートウォークの2種類があり、ガイドウォークは山小屋も専用の小屋を使う。

立派な施設で、並のビジネスホテルよりよく出来ている。ベッドルームは簡素だが清潔だし、2時間で全ての物が乾くという強力な乾燥室や洗濯場、シャワー室、食堂、広々とした談話室があり、快適に過ごせる。

食事も山小屋とは思えぬ美味しさ。一応コースで出てくる。お酒もあり菓子やつまみも完備。

翌日のランチは朝食時に好きな材料で好きなだけ自分で作って持参する仕組みである。

途中、山小屋でホットドリンクのサービスもしてくれる。

40名程のガイドウォークのメンバーに4人のガイドが付き、全員の行動を見守ってくれるが、ほとんど存在感を消して静かに温かく見守ってくれている所が非常に素晴らしい。

我々は、この上さらに日本人ガイドを雇って参加したが、結果的にはあまり必要なかったかなと思った。詳しい高山植物の解説や風景の説明が聞けたのはよかったが。

ルートバーンに出発する前日も,テアナウからラックスモア山にヘリコプターで中腹まで飛んでから登山した。この日も7時間歩いて計4日間歩いた訳で、よく体がもったものだと思う。

ニュージーランドの平均降水雨量の4倍くらい雨が降り、風も強いので天候の移り変わりは目まぐるしく、5分前には晴れていたのにすぐ雨が降ったり、ガスで辺り一面見えなくなったりという具合である。

ルートバーンは森林帯、岩石帯を問わず、主に山の中腹を歩くので山道にしては比較的高低差の少の少ないユースと言える。但し、崖に近いような斜面に作った狭い登山道を歩いてゆくような所が多いので、濡れた岩に足を滑らせたりすると大事故というような所は多い。

初日:

主に森の中を歩く。多雨 地帯なので森は美しく、ちい類やコケ、シダもとても豊かで、所々に小さな花がひっそりと咲いている。途中174メートルのアーランド滝でびしょ濡れになりながら本日の宿マッケンジーロッジに到着。

2日目:

出発早々から急な登りが2時間程続き、ここが1番の難所。昼食後今回のコースでは唯一の山頂コニカルヒル(1,515メートル)に登頂する。

山頂からはタスマン海まで見渡せる絶景で、心が洗われるようであった。 下山して再びコースに戻り本日の宿ルートバーンフォレストロッジを目指す。

トレッキングルートの最高地点を通過すると横にこのルートの名前の由来となるルートバーン(川)がハリス湖という湖から流れ出し、清流となってこの先ゴール地点まで渓流の美しい変化を見せてくれる。

夕食後、くつろいでいると一組のカップルがプロポーズをして見事結ばれ、皆で盛大に御祝をした、お幸せに!

3日目:

ひたすら平地に向け下ってゆく。沢の流れも次第に大きな川になり、途中休憩場所で外人は雪解けの冷たい水なのに飛び込んで泳いでいた。午後2時頃、最終地点ロートエンドシェルダーに到着。

クイーンズタウンへ戻る途中のパブに寄って解散式を行う。

マナーのよい全ての参加者と若いガイド達のおかげで全員無事ゴールが出来て本当によかった。

2017.11.21 延暦寺詣!

延暦寺詣!

延暦寺詣で先日、何十年ぶりかで、比叡山延暦寺に御参りをした。

相応和尚1100年御遠忌との事で西塔釈迦堂の釈迦如来像が33年ぶりに御開帳され、さらにその内陣は歴史上初めて開かれたそうである。灯明がなければ真暗な方形の堂内で、四天王をはじめとする幾多の仏像を拝顔させていただいた。

折しも快晴で紅葉の盛り、巨木に囲まれた境内は、清涼な中にも華やいだ秋の行楽地の様相で、大変な賑わいであった。

相応和尚という方は、初めて千日回峰行を達成した方だそうで、つい先日も、釜堀浩元氏が達成されたばかりである。 歴代46人目ということだ。

境内を巡っていても、ここは厳しい修業の寺だということは、古びた御堂を見ているだけでも伝わってくるものがある。 鎌倉時代あまたの高僧を輩出し、信長の焼き打ちに合い、幾年月を経て今日があるのだろうかと考えると、気の遠くなるような人の営みを感じざるを得ない。

幕府は滅び、時がうつっても、寺は残るというのは、神、仏が何であるかは別として、人が生きる根幹にかかわっているからであろうか。

ふとそんな思いに駆られた一日であった。

2017.04.18 フィットネスクラブ!

フィットネスクラブ!

運動は屋外の広々とした所でするのが、気持ちものびやかになって好ましい。

登山やスキー等の爽快感は格別であるが、日常のエクササイズとなるとそうも言っておれない。

私も2年程前からフィットネスクラブに通っている。

持病の腰痛が悪化し、散歩も出来なくなり、せめて上半身だけでも動かせればと思って、仕方なく入会した次第である。 入会申し込みに行って驚いたのだが、ご高齢の方が非常に多いのである。

私も可成り高齢だが、もっと上の世代が非常に多い。

こういう事を言っては失礼だが、 今まで運動とは縁の無かったように思える人も多い。

館内を案内してもらってふきだしてしまったが 「60歳以上のメンバー専用の休憩室」というのが有り、結構広い室で、弁当を食べたり、読書をしたり、休んだり出来るようになっている。一般や、若者向けの室は無い。

いかに高齢が多いか分かろうというものである。

筋トレやウォーキングマシン等のコーナーには壮年期の人も多いが、プールやジャグジーや風呂は高齢者がとても多い。

聞くところによると、皆さん、家では風呂に、入らないのだそうな。

一人二人では、不経済だし、ヒートショックも心配だし、第一何か事故があったら助けてくれる人がいない、というのが理由らしい。 なるほど、最もな話ではあるが、今の世相を感じて、多少物悲しい気にもなる。

フィットネスクラブは現代の「浮世風呂」、友人は出来るし、お互いを思いやる人情も感じるし、時間は潰せるし、健康にも良いし、言う事なしである。

あまり、長風呂だけはされませんように。

2016.01.02 入試は乳歯!

入試は乳歯!

入試は乳歯と題するコラムが、センター試験前日の日経に載っていた。

言わんとする所は、大学受験で得た知識やテクニックが、後の、職業人としての人生に直接役立つ訳ではないが、 大学でプロになるための「永久歯」を得ようとした際、受験勉強の経験は、新たな歯の土台となるという意味で、乳歯なのだという。「受験生の乳歯を見て、どんな永久歯を持った社会人になるかを予測し選考する。それが私の入試観である」と社会学者のN先生は述べておられる。

さらに、

「ここ数十年で、大学入試は一気に多様化した。学生たちに対して、社会が求めるものが、加速度的に多様化している以上、それは当然の成り行きだろう。入試をクリアしても、うまく仕事に就けない人がいることは既にに常識だろう。〇〇大学××学部に入ったら生涯安泰などという話は、もう前世紀の思い出の中にしかない。しかし大学人として、声を大にして言いたいのだが、入試は全く無意味な行いではない。やがて社会にでてゆく時には、生えかわらざるを得なくとも、大学受験の時点で、どこまで、自らの歯を磨き上げる習慣や、素養を身につけているか否かの差は、歴然としている。それまで、歯を強くしようとしていなかった人が、大学4年間で、頑丈な永久歯を得る可能性は、決して高くはないだろう」

と結んでおられる。

私も、数十年前に大学受験をしたが、当時の東大法学部を頂点としたヒエラルキーが徐々に崩壊し、今の就職の形から出来てきた、というのが実感である。当たり前のことだが、いわゆる偏差値と、企業の経営者としての能力は同じではない事に、気づいた結果だろう。

医療の世界でも、昔は、教授になるためには、論文の目方(質より量という意味)が大事だと言われ、まして手術の能力などは、全く問われなかったという時代が長く続いた。少なくとも、臨床科の教授は、最高の治療技術を持っている者がなるべきであって、論文の質だけではないはずである。

人事の流動性も、就職への門戸も、以前よりは開かれた時代にはなってきたが、大手の企業は、中途採用をめったにしてくれないし、ベンチャー企業を立ち上げようにも出資してくれる人はあまりいない。

いまだに、若い世代の挫折に対して、あまり、寛容な社会とはいえない状態である。 これらが改善されれば、受験に血道をあげることも、可なり改善されそうな気がするが、いかがだろうか。

2016.11.19 第五回AED講習会を開催しました

例年通り、熱心に受講していただき、質問も数多く出ました。

「体が濡れている時は、最低限、どこまで拭き取ればよいのでしょうか」

「脳出血の人との区別は、何で行うのでしょうか」

「体に触れている金属は、全て、はずさないといけないのでしょうか」など、

参加者の「人の救助」への意欲のある質問に、頼もしさを感じさせられました。

詳しくはこちらへ・・・ 詳しくはこちらへ・・・

2015.12.13 車の暴走(商店街での出来事)

車の暴走(商店街での出来事)

11月29日に、当院から3軒先の店に車が激突したと全国ニュースで流れ、あちこちから見舞いの電話を頂きました。

聞くところによると、68歳の方の運転する車が商店街に乗り入れようとし、警察官に止められ、車をバックさせた際、道路の縁石に後部を接触してから、右折すべきところを、ブレーキとアクセルを間違えて急発進し、商店街の電柱に激突し、お店の外壁も傷つけたとのことです。

日曜日の昼間、人通りの多いアーケード商店街で車が暴走した割には、軽症一人で済んだのはとても幸運だったと言えます。

高齢化が進み、日本人の平均寿命は、男性の80歳、女性87歳ですが、

健康寿命は、・男性71歳女性74歳です。

健康寿命とは、元気で自分の事が自分で出来る年限の事です。 この健康寿命を阻害する一番の原因は、脳出血や認知症などではなく、実は運動障害なのです。

運動障害とは、文字通り運動するための器官、即ち筋肉、骨、関節、軟骨、神経、脳等が正常に働かなくなる事で、これらの一部に異常が出ると、十分に体が動かせず、他の部分でかばったり、無理をして、さらに障害の部位が広がり、やがて寝たきりになってしまう訳です。このような状態をロコモティブシンドロームと呼び、整形外科医を中心にその予防策がまとめられたりしています。

現代人は高栄養の食事を摂り、快適で便利な生活をしているために、元々の体の構造と、環境のギャップについてゆけずに体調を崩してしまう、生活習慣病になりがちです。

最も簡単な解決法は運動です。余ったエネルギーを消費し、運動器のメンテナンスが出来、基礎代謝も上がり、末梢環境もよくなり、血管の老化が防げます。

地下鉄の一駅区間くらいは歩いてはどうでしょう。 時間も自由で、お金も節約になり、気持ちも前向きになることうけあいです。

70歳を超えた当院の患者さんで、20年以上、毎日1500mの水泳をされている方もおられます。皆さんも、自分のペースで運動をされてはいかがでしょうか。

2015.11.28 第四回AED講習会を開催しました

今回は16名もの出席を頂き、会場の待合室は満員の状態でした。

実際の現場に居合わせたら、という前提で倒れている人の状態をどのように把握し、

心肺停止と判断すればどのように行動を起こし、心臓マッサージを行い、AEDを操作し、

それをいつまで続けてゆく必要があるのかなど、実践的な講義と実習を行って頂きました。

詳しくはこちらへ・・・ 詳しくはこちらへ・・・

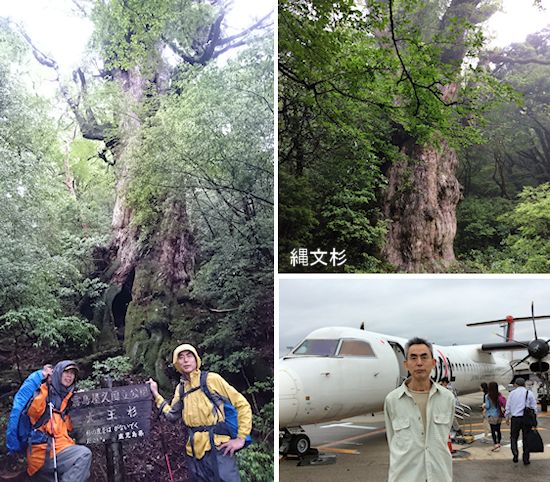

2015.08.31 世界遺産「屋久島」2泊3日の仰天顛末記・・・

山好きの者なら一度は訪れたい世界遺産の森、海の日の連休を利用して屋久島へ

7月18日:

雨の多かった今年の梅雨も九州ではやっとあがり、心配していた台風も1日違いで通り過ぎ、台風一過の晴天で最高の登山日和だろうと勇んで出かけたものの、伊丹空港で1日1便しかないエアコミューターの便が定刻になっても悪天候で到着せず。

おまけに「屋久島空港は着陸できない可能性があり、その場合は伊丹空港まで引き返します」とのアナウンス。

せめて、鹿児島空港あたりに降りろよなと思いつつ、我慢、我慢! 大幅に遅れたものの、島には無事到着。天候は雨、山は雲に覆われて全く見えず、明日は大丈夫かと不安がよぎる。

飛び魚のから揚げで夕食を済ませ、出かけるところも無く、夕刻7時から寝て明日に備える。

7月19日:

早朝5時出発。ガイドの青木さんが車で迎えに来てくれ、屋久島ランドに向かう。 よく整備されたマイカー駐車場と、荒川登山口に向かう専用バスの駅を兼ねたきれいな施設で、係員の誘導も的確で、さすが世界遺産と感嘆!

バスは午前4時30分から運行しているらしいが、待合所には多くバス待ちで満員状態。ガイドさんによると、今日はゴルデンウィーク並みの800人程度は入山するだろうとの事。

途中からバス道は、対向できないほど細くなり、登り一方通行で登山客を運んでいく。朝だというのに、日没後のように暗い空で雨はかなり降っている。

40分程度で荒川登山口に着き、ここから徒歩での登山である。ほぼ全員が着替えとトイレを済ませて次々と出発していく。ちなみに、この山のトイレは排泄物を浄化分離して水を再利用、最後の固形物は人力でふもとまで運ぶのだそうである。

昔の林業用トロッコ道を延々と8kmほど登る。横を荒川が流れているが、沢というより激しく増水した濁流で音もゴーゴーと凄まじい。足でもとられようものなら即死だろう。

大株歩道入口から山道に入り、かなり急阪の狭い道を登っていく。

日帰りする健脚の人とはこの辺りですれ違い、どんなスピードで登ったのかと驚嘆する。目的地の縄文杉までは11km、往復22kmはかなりきついはず。

天候が良ければ、白谷雲水峡を経て縄文杉というコースがとても魅力的と聞いていたが、この天候ならまっすぐ縄文杉を目差すのが精いっぱいかと納得。

土砂降りの雨で、昼食もトイレの中で済ます、味気ない・・・

ウィルソン株、大王杉、夫婦杉と上に行くに従って、巨木が次々と目の前に現れる。森は大きく、苔は多く、緑は深く、水はあらゆる所から滴り落ち、清らかな風情を醸し出している。

ちなみに、島の降雨量は8,000mm以上あるため、雨で卵が流れてしまうため蚊などの虫があまりいないらしい。

屋久杉というのは、幹が節くれだったゴツゴツとした木肌で、ずんぐりした独特の形をした杉の木なんだろうと思っていたが、ガイドさんの説明では、江戸時代からコメのあまり採れないこの島の年貢として納めるため伐採が行われ、沢山の大木が切り倒されたが、その中で杉材に適さない形の悪い老木が残され、それが有名な巨木として残っているのだそうだ。言われて見まわしてみれば、本州ではよく目にするような真直ぐな幹の大木があちこちに立っている。老木は永年の風雨に耐えつつ、枝や幹が何度も折れたり、腐ったり、曲がったりを繰り返した結果、あのような味のある樹に変わっていったのだそうだ。

宮崎アニメのモデルにもなったのがよく納得できた。

この辺りの老木は着生といって、他の木が大木にくっついて生える現象がよく見られ、十数種類もの木が大木から生えているために、杉の木にサツキの花が咲いたり、紅葉したりするそうである。これも雨が多いからこそ見られる現象で、着生木は大木の表面から水分を取り込んでいるだけで、寄生して木の養分を吸い取るわけではないという。

また、大きな屋久杉は中が空洞になっていることが多く、有名なウィルソン株という切り株の中は、人が20人以上は入れる大きさで、中から上を見上げるとハート型に空が切り取られて見えるという事で、女性の間で話題になっているらしい。

ゆっくり登って、2時半頃に目的地の縄文杉に到着。さすがに大きく貫禄十分で神々しい。推定樹齢4000年以上。幹の部分は見方によれば老人の顔にも見えるというほど節くれだっている。十数種類もの着生木を飾っているので、上の方は結構にぎやかである。ただ、巨大な幹は途中で急に途切れている。遠い昔に折れてしまった跡なのだろうか。1,300mの高地の急斜面の岩肌にへばりついて、よく生きながらえたものだ。地表を見ると岩の間を縫うように太い根が、網目状に何十メートルも伸びているのが見て取れる。わずかな養分を求めてたゆまなく地表に根を張り付けた結果なのであろう。

ちなみに、屋久杉とは樹齢1,000年以上のものを指し、それ以下のものは小杉と言って区分け。江戸時代から続いた伐採は昭和45年に中止され、現在では工芸品ですらわずかな倒木からしか作られていない。昔よく見かけた、立派な切り株の火鉢など、地元に来ても目にすることはできない。

さて、これからキャンプだが、雨は午前より激しく降りかなり辛くなりそうだ。高塚小屋という小さな山小屋があるが、満員の上、夜中に入館者がふえたりすると落着けない。ガイドさんは屋根つきの休憩所に案内してくれた。3畳ほどの大きさで、壁も無い吹きさらしだが、地面でのキャンプよりはずっと良い。

夕食はシャブシャブだ。バーナーでご飯を炊き、前菜、おつまみ、焼酎にデザートまでついて、こりゃ民宿よりいいかも・・・

こんなに沢山の食料を担いで持ってきていただいて、ガイドさんに感謝でいっぱい。

妻は生まれて初めてのキャンプ。トイレもなく、水道もない山の中での宴会に大はしゃぎ。うたげも終わる頃には辺りは渋黒の闇、自分の手すら見えない。2人用と1人用の小さなテントを張ると、空きスペースは全くなく、テントの長さも下のシートも短く窮屈。寝袋に潜り込んで寝てはみたものの、狭さと吹き込む雨と風の音でなかなか寝付けない。

7月20日:

何度もうとうとしながら4時過ぎに起床、雨はいっこうに止む気配がない。

鹿が近くにいても人を恐れる気配がない、残飯でも食べているのだろうか。

早くに朝食を済ませて、6時頃に出発。

屋久島は7千年程前に、近くの島の火山の噴火で全焼したため、森はそれ以後のもので、その時に降った火山灰がわずかな土壌となって、植物の生育を助けているのだと教えてもらった。

早朝の下山道ではほとんど人に出会わず、静寂な森を深呼吸をしながら縄文杉に別れを告げ、帰路を急ぐ。雨は下山と共にさらに激しくなり、防水ヤッケを貫いて浸み込みだす。

考えてみれば、昨日の朝から全く着替えていない、下着が肌に張りつく感じが不快である。

下りるに従って登山道横の斜面はあらゆる所から大小の滝が出来、登山道は足の踝まで水にひたり、渡渉状態、最初は靴の中だけは水を入れないでと思っていたが、もうやけくそである。

道端の滝は下りるに従って大きなものが増え、頭から水をかぶらねば通過できない所が増える。水嵩が多く、横に押し出されて崖下に転落しそう。トロッコ道の鉄橋は手摺りの無い所が数ヶ所あり、緊張する。落ちればと考えると、足がすくみそう。

こんな天気でも登ってくる人がいてビックリする。無事下山できればいいが・・・

風が強まる中を昼過ぎに登山口に到着。聞けば、温帯低気圧のせいで大雨洪水警報が午前9時にでたようだ。後日知ったことだが、この日だけで250mmの雨が降り、白谷雲水峡で政府高官が水に呑まれて亡くなられた。

タクシーを呼び、空港に向かうはずだったが、朝から全便欠航。あわてて船便を考えるも全席予約で満席と断られる。低気圧が近づいてきているので遅い便が運航される可能性は限りなく低いが、他に手段がない以上、一縷の望みにかけるしか無い。

空港に着き、待っているうちに前の便も運休と知らされる。他の離島便が次々と欠航となる中、私たちが乗る最終便は鹿児島空港を飛び立ちこちらに向かったとの知らせ。内心小躍りしながらじっと待つ。

30分遅れで空港上空まで来たものの悪天候と視界不良で、着陸直前まで下降した機影が雲のかなたに消えていった時は、「あぁ、やっぱり駄目だった」と絶望的な気持ちに。

明日の患者さんのキャンセルをどうしよう。

明日も悪天候が続けば、また欠航だろうか、3日くらい留め置かれるだろうかなどと、瞬時に色々な事が頭をよぎる。第一、今夜の宿も探さないと・・・

混乱した頭で、あれこれ考えている中、20分程して、先程の飛行機は突然現れ着陸してくれた。

その瞬間、待合室は万雷の拍手と大歓声で、まるで大きな大会で優勝したかのごとくであった。 無言で座っていた全ての人が同じように祈る気持ちでいたのだと改めて実感した。

英雄的機長さんに手を振って感謝を伝えながら、強風と豪雨の中、乗り込んだ時の安堵感は最高であった。鹿児島空港では延着のため、タラップを降りるとハイヤーのように空港の車が乗継便まで運んでくれ、あっという間に出発、何事も無かったように帰宅する事が出来た。

空港で出発まで色々とご配慮頂いた山岳ガイドの青木さん、エアコミューターの関係者の方々、屋久島空港の皆さん等々、全ての人に感謝して終わりたいと思います。

2014.12.06 第三回AED講習会を開催しました

大阪警察病院の麻酔専門医を講師に招き、講義と実習をおこないました。

当院のスタッフを含め20名以上の参加で、会場が手狭に感じるほど盛況でした。

詳しくはこちらへ・・・ 詳しくはこちらへ・・・

2014.08.22 日常生活に潜む危険・・・

年々高齢化が進んでいるせいで当院でも60代、70代、80代の方の割合が増えてきています。 大抵の方は何らかの持病を持っておられるため日々の治療では歯科治療そのものよりも治療に付随して起こる合併症に注意をはらわなければなりません。

例えば注射による血圧の上昇や脳梗塞の危険、腎臓病による薬の排泄異常、循環器疾患を持った方の出血、糖尿病の創傷治癒不良、肝硬変の止血困難や薬の代謝異常等、数えあげれば限りなく考えられます。

内科への問い合わせもしょっちゅうしなければなりませんが、内科のドクターに歯科治療の内容が理解頂ける訳ではなく、最終判断は自分でしなければなりません。

しかしこれらにも増して危険なのはいわゆるショックで、重篤なものはアナフィラキシーショックと呼ばれる、全身的な症状が、しかも短時間のうちにおこる激烈なアレルギーです。

発症すれば数十分で死に至る大変危険な疾患です。このアナフィラキシーは医療現場だけでなく日常の生活でも起こる事をご存知でしょうか。

時々耳にする学校給食後のショックや、夏場に多いスズメバチに刺された時のショックがこれです。とにかく発症後救急処置を行う時間のゆとりが非常に少ない訳ですから対処は急を要します。

最近、これに効く特効薬が簡単に使える形で販売されました。 エピペンという筋肉注射で中身はアドレナリンです。持ち運びに便利で1回ずつの使い捨て形式ですから誰でも出来ます。

AED同様、公共の場に常備するようになれば不幸な事故がかなり減ると期待されます。

2014.04.11 医療対応も国際化へ、気質(文化)の違いも・・・

国際化時代と言われて久しいですが人、物、金、情報等、全ての分野で地球規模の交流が進んでいます。

近所の子供さんが海外の高校に進学したなどと言うお話もちらほら聞く事があります。

当院でもかなり前から患者さんの中に海外長期出張中に一時帰国して受診される方や、これから海外留学するので先に治療をしておきたいという人が増えてきました。

こういう人には時間の制限や将来の予測等で、いつでも来院出来る方とは違った気遣いが必要で多少緊張します。

でも、2~3年後に再受診され、海外在住中にトラブルが無かったと報告を受けた時は無事でよかったと、胸をなでおろしています。

また、外国の方も増えてきて、アメリカ、オーストラリア、ベトナム、韓国、フィリピン、中国等、さまざまな国の人が来院されます。

日本語の理解度も色々でお互い言いたい事が伝わらず、もどかしい思いをする事も多々あります。世間話とは違い、治療上の説明なので曖昧ではすまない事が多く、せめて治療に関することだけでも正確な英語が使えればと思っています。

気性も国によって色々ですが、カラーが際立っているのは中国の方です。

一般的に中国の方は治療内容をしっかり聞いて質問されます。

人によっては2時間以上も説明を求める方もいます。

日本人によくあるような自分の迷いを解消出来ずに同じような質問を何度も繰り返して時間を引き延ばすのではなく、こちらが驚くほど細かな事まで質問しながら、ねばり強く

自分の希望を通し、無理強いはせず理解すれば決断は早いです。

日本は、“察し”や“気配り”の文化と言われる単一民族独特の気性がありますが 、大陸の人は異なる文化の交わりの中で自己主張、意見のすり合わせ、妥協、という手順をしっかり行う習慣が身についているのを実感しました。

海外で生活しようという方は、見習うべき点が多々あると思います。

2013.12.15 ACLS(二次心肺蘇生法:にじしんぱいそせいほう)研修会

ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support)講習会が大阪府医師会主催のもと行われました。

別名、二次救急処置と呼ばれ、救急搬送された患者さんに病院で行う救命治療の事です。

大阪府立中河内救急医療センターで岸本先生のもと、総勢25名のインストラクターが23人の受講生を指導するという大変厚みのある体勢です。

研修はオリエンテーション、胸骨圧迫、AED、呼吸管理、除細動機の順に行い、続いてチームを組んで色々なケースの患者さんを想定し、全ての手段を駆使して蘇生を試みる実践的な実習を、完全に習得出来るまで行いました。

救急医療は1分1秒が予後に影響する時間勝負の治療ですので、単に出来るというのではなく的確な判断、確実な術式、迅速な行動が要求されます。

そのために、考えて動くのではなく体が瞬時に対応出来るまでの訓練が必要なのです。

参加者は医師、歯科医師、救急救命士、放射線技師、看護師、薬剤師等、職種は色々ですが日々現場で患者さんと向き合っているだけあって皆、真剣そのもので大学の講義にはない責任感と向学心を感じました。

当院でもスタッフを含めた幅広い対応力を身につけたいと考えております。

2013.12.14 昨年に引き続き、第二回AED講習会を開催しました

今年(2013)もAED講習会を12月14日に開催しました。

誰にでも理解でき、実践出来る講習会を目指して、国立大阪医療センターより

麻酔専門医を招いて、 心臓発作で意識が無くなった人への救助の方法を

具体的かつ、実践的に解説して頂き実習を行いました。

詳しくはこちらへ・・・ 詳しくはこちらへ・・・

2013.09.01 医療現場の3D(3次元)プリンター

先ごろピストルの3Dプリンター用の設計図がインターネットに流出し、大騒ぎになっていましたが、銃に限らず立体的な設計がプリント積層技術で出来るのであれば複雑な曲線状の内部構造もいとも簡単に作れて工作機械のまさに産業革命だと言えるでしょう。

医療現場でも顎の骨の修復などにこの技術が実用化され、一人一人に最適な形態をオーダーメードで求められるようになってきています。

歯のかぶせやつめものも、多少方式は異なりますが、コンピューターに読み込ませた情報にもとずいてブロックを削って作る方法が実用化しています。

その時間わずか数十分です。

近い将来、治療台の上で読書でもしている間に自動で削って、機械が作り、一時間ほどで帰宅という時代がやってきそうです。

その時、麻酔もなしに痛みが取れればなおいいのですが・・・

2012.03.29 足は第二の心臓

今年はいつまでも寒気が居座っていますが、ようやく春めいてきました。

オリンピックのマラソン代表が先日決まりましたが、市民ランナーの川内優輝さんは

おしくも代表には選ばれませんでしたね。

でも彼の仕事をしながらでも世界的なランナーになれるということを世に示した功績は

とても素晴らしいことです。

コーチも資金も組織もなくてもあそこまでできるのはよほどの才能と強い意志と努力が

あったからでしょう。今後ともエールを送り続けたいものです。

私もよくジョギングをしますが、ひと昔前に比べると歩いたり走ったりしている人の数が

とても増えました。年齢も幅が広がり特にご高齢の方が増えました。

70代や80代の老夫婦が仲良く散歩する姿にはなにかほのぼのとしたものを感じます。

足は第二の心臓と言われるくらい血液循環にはいい効果があります。

無理のない程度に体に負担をかけて心肺機能を維持していきましょう。

2012.12.29 第一回AED講習会を開催しました

2012年12月29日 午後2時 (14:00) から、当院にてAEDの使用に

関する講習会を開催しました。

一般市民の方が一人でも多く使って頂けるよう、また院内のスタッフが即座

に緊急事態に対応出来るよう実践的な講義と実践をみっちり行いました。

詳しくはこちらへ・・・ 詳しくはこちらへ・・・

2011.09.20 インプラント研修

9月17日~19日 中国大連にインプラントの研修に大阪大学形成外科高田教授、

UCLAモエ教授の愛弟子尾崎先生らと行ってきました。

インプラントの臨床を追求し、高齢者の多い現状をふまえて前身状態を十分考慮した安全、

確実な治療法を研修してきました。

さらに実際の状態を解剖遺体を使って通常の臨床ではたどれないような深部の血管、神経、

筋肉や骨の形状を確認しました。

首から目のまわりまで広い範囲の全体像が手に取るよう理解でき書籍とは違う3次元的な

構造を再認識できました。

明日の臨床に生かしたいと考えております。

2011.07.18 糖尿病と歯周病

- 糖尿病と歯周病 -

糖尿病の人が歯周病を発症すると、歯周ポケットから出る抗炎症因子、マクロファージが

糖尿病を悪化させます。

糖尿病のある方は、歯周病のケアを特に念入りに行うことで、両方の病気が改善出来ます。

- ためしてガッテン NHK 過日の放送 -

食道がん の原因となるアセトアルデヒドは、口腔細菌によって作られます。

口腔細菌を、糸ようじや歯間ブラシで取り除くと、アセトアルデヒドが減らせます。

特に、アセトアルデヒドの濃度の高い人ほど効果が高いとのことです。

歯ブラシ以外に、糸ようじや歯間ブラシで歯の健康維持を行いましょう。

|